Der Tempel Amenophis’ III. von Wadi es-Sebua als Teil der sakralen Landschaft Nubiens

Projektbeteiligte:

- Projektleitung: Prof. Dr. Martina Ullmann, Ludwig-Maximilians-Universität München

- Co-Projektleitung: Prof. Dr. Regine Schulz, Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim

- Sabah Abdel Razek, Egyptian Museum Cairo, Ministry of Tourism and Antiquities

- Moamen Mohamed Othman, Department of Museums, Ministry of Tourism and Antiquities

- Dr. Kathryn E. Piquette, University College London, Centre for Digital Humanities

- Prof. Dr. Mona Hess (und Mitarbeiter), Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Ziel des Projektes ist es, den bis dato nur wenig bekannten und kaum erforschten Tempel Amenophis’ III. von Wadi es-Sebua in seinen religiösen, kunst- und bauhistorischen Bedeutungsebenen zu erfassen, um damit die Frage nach der Stellung dieses Kultbaus innerhalb der sakralen Landschaft des nördlichen Nubien beantworten zu können.

(Der westliche Teil des Tempels; Photo: CEDAE Nr. 13886, frühe 1960er Jahre.)

(Der Sanktuarraum des Tempels; Photo: CEDAE Nr. 13883, frühe 1960er Jahre.)

In Wadi es-Sebua im nördlichen Nubien, ca. 150 km südlich von Assuan, ließ Amenophis III. um 1380 v. Chr. einen Tempel für Amun-Re errichten. Diese Anlage ist allerdings kaum bekannt, weil die vor der Überflutung des Gebietes in den 1960er Jahren durchgeführten Untersuchungen unzureichend publiziert wurden und weil der Bau nun seit fast 60 Jahren im Nasser-Stausee versunken ist.

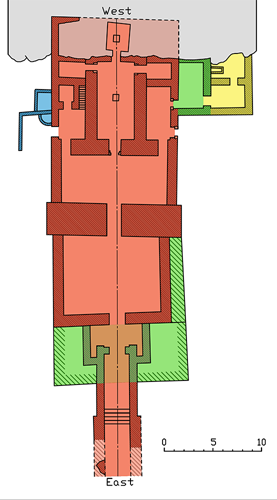

(Plan des Tempels; © Wadi es-Sebua-Projekt; Petra Olosz.)

Der Tempel bestand aus einem kleinen Speos im Westen mit mehreren östlich davor liegenden Räumen aus Lehmziegeln. Lediglich Türpfosten und -stürze waren aus Sandstein gearbeitet. Die direkt vor dem Speos liegenden Teile waren in den 60er Jahren des letzten Jhs. noch bis zu einer Höhe von ca. 2 m erhalten. Von dem vorderen Teil des Tempels wurden dagegen nur mehr Teile der Fundamente gefunden. Vor dem Eingangsbereich des Tempels lag vermutlich ein Dromos, der zu einem Kai am Flussufer führte. Von dem Dromos gelangte man über eine Treppe auf eine Terrasse und schließlich in den sich westlich anschließenden 1. Hof. Dieser Hof wurde durch einen Lehmziegelpylon abgeschlossen, hinter dem ein kleinerer 2. Hof lag. Westlich des 2. Hofes begann der geschlossene Tempelbereich mit einer langgestreckten Halle von knapp 4 m Breite und 8 m Tiefe, gedeckt durch ein Tonnengewölbe aus Lehmziegeln. Etwa in der Mitte der Halle stand ein großer Sockel mit Hohlkehlenabschluss. Beidseitig der Halle lag jeweils ein schmaler Raum. Von dem südlichen Seitenraum aus führte eine Treppe auf den Felsen oberhalb des Sanktuarbereiches, der von einer Umfassungsmauer umschlossen war.

Die Rückwand der Halle wurde durch den Felsabhang gebildet. In der Achse des Tempels lag der Zugang zu einem kleinen aus dem Felsen gehauenen Raum (2,3 m breit, 2,9 m tief und 1,9 m hoch), der leicht aus der Tempelachse nach Norden verschoben war. In diesem Speos befand sich ein kleiner rechteckiger Altar oder Sockel aus Sandstein. Funktional gesehen kann dieser Raum nach Lage und Ausstattung als das Sanktuar des Tempels, wo das Kultbild des Hauptkultempfängers der Anlage versorgt wurde, angesehen werden.

Nach den Inschriften im hinteren Tempelteil wurde dieser Kultbau unter Amenophis III. im frühen 14. Jh. v. Chr. errichtet. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die nördliche Begrenzungsmauer des 1. Hofes ersetzt, die Terrasse vergrößert und der westlichste Teil des Dromos mit der Treppe erneuert (im Plan grün markiert). Im nordwestlichen Bereich der Anlage wurde ein Raum hinzugefügt. Vermutlich gleichzeitig wurde der Durchgang zur zentralen Halle erneuert, dessen Architrav die Kartuschen Ramsesʾ II. trägt. Aus dieser Zeit stammen auch Ausstattungsgegenstände, wie Statuen und Stelen, die man im Tempel fand. Es ist daher anzunehmen, dass man zeitgleich mit der Errichtung des großen Tempels Ramsesʾ II., 169 m nördlich gelegen, den älteren Kultbau vor Ort renovierte.

In einer dritten und vierten Nutzungsphase (im Plan gelb bzw. blau hinterlegt) wurden im Nord- bzw. im Südwesten weitere kleine Räume angefügt, aber dies datiert vermutlich deutlich später in Zeiten, in denen der Tempel nicht mehr kultisch genutzt wurde, sondern als Wohnquartier.

In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien an der Universität Bamberg wird aktuell an einer virtuellen Rekonstruktion des Tempelgebäudes in seinen veschiedenen Bau- und Nutzungsphasen, inkl. der archäologischen Erforschung und Dokumentation im 20. Jh., gearbeitet. Die Ergebnisse werden in eine am Fachgebiet Digitales Gestalten der TU Darmstadt entwickelte Online-Datenbank eingegeben (sciedoc.org).

Reste der Wanddekoration waren im letzten Jahrhundert noch in der tonnengewölbten Halle (nur in kleinen Fragmenten) sowie an der aus Lehmziegeln aufgemauerten Fassade des Speos und im Speos selbst vorhanden. Ob die anderen Räume überhaupt dekoriert waren, ist nicht bekannt. Die Felswände im Speos und die Fassadenaufmauerung waren mit Lehm geglättet und verputzt worden, anschließend hatte man eine weiße Gipsgrundierung aufgetragen und schließlich die Dekoration farbig und mit großem Detailreichtum aufgemalt. Das Bild- und Textprogramm vermittelt die theologische Ausrichtung des Tempels sowie das damit verbundene Kultgeschehen.

(Details der Malerei von der Fassade des Sanktuars; © Wadi es-Sebua Projekt, Photos: Mona Hess.)

(Details der Malerei von der Fassade des Sanktuars; © Wadi es-Sebua Projekt, Photos: Mona Hess.)

1964, kurz vor der Überflutung des Gebietes, hat eine Gruppe von ägyptischen Konservatoren – nach der chemischen Verfestigung der Malschichten – den obersten Teil des Lehmverputzes an den Innenwänden des Speos sowie an der Fassade mit den darauf befindlichen Malschichten abgenommen und in sieben große Holzrahmen gesetzt. Vermutlich noch im Zuge der Abnahme und/oder des Transports nach Kairo wurden größere Teile beschädigt. Da dies aber nie adäquat publiziert wurde, war es zunehmend in Vergessenheit geraten und man nahm allgemein an, dass die Malereien zusammen mit dem Tempelbau 1964 im Nasser-Stausee versunken waren.

(Rückwand des Speos im Ägyptischen Museum Kairo; © Wadi es-Sebua-Projekt; Photo: Katy Doyle.)

Das Besondere an diesen Malereien sind die mehrfachen Überarbeitungen, die sich bis zu vier verschiedenen Dekorationsphasen zuordnen lassen, die sich von Amenophis III. über die Amarnaepoche bis hin zu Ramses II. erstrecken, d. h. über einen Zeitraum von etwa 150 Jahren. Die Untersuchung der verschiedenen Malschichten erbringt neue Erkenntnisse zum motivischen und stilistischen Wandel, sowie zu den sich verändernden religiösen und königsideologischen Vorstellungen und zu deren Umsetzung im Tempelkult. Hierfür werden verschiedene digitale bildgebende Verfahren genutzt unter der Federführung von Dr. Kathryn Piquette. Die Auswertung der im Frühjahr 2019 an den Malereien in Kairo gewonnenen Daten (maßgeblich finanziert durch Mittel der Münchener Universitätsgesellschaft) wurde 2020 durch eine Visiting Fellowship für Dr. Piquette am Center for Advanced Studies an der LMU München unterstützt. Es konnten so bereits wichtige neue Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Dekorationsphasen gewonnen werden.

Konservierung und museale Präsentation der Wandmalereien aus dem Tempel Amenophis' III. von Wadi es-Sebua im Ägyptischen Museum Kairo

In enger Kooperation mit der Konservierungsabteilung des Ägyptischen Museums Kairo wurde 2022/23 die dringend notwendige konservatorische Behandlung der Malereien (in erster Linie Stabilisierung und Reinigung) durchgeführt. Diese Arbeiten wurden größtenteils aus Mitteln des Kulturerhalt-Programmes des Deutschen Auswärtigen Amtes finanziert. Das Konservatorenteam bestand aus Bianca Madden, MSc (leitende Konservatorin, Oxford), Eid Mertah, M.A. (Ägyptisches Museum Kairo), Mohamed Ibrahim, B.A. (Kairo) und Akram Abdelaziz Mohamed, B.A. (Kairo).

Wadi es-Sebua-Ausstellung im Ägyptischen Museum Kairo eröffnet

Am 10. September wurde im Ägyptischen Museum Kairo die Präsentation der Wandmalereien aus dem Tempel Amenophisʼ III. in Wadi es-Sebua feierlich eröffnet. Anwesend waren u.a. Dr. Moamen Othman, Leiter aller Museen vom ägyptischen Ministerium für Tourismus und Antiken, Dr. Ali Abdelhalim, Direktor des Ägyptischen Museums Kairo, Tobias Krause, stellv. Botschafter an der deutschen Botschaft in Kairo sowie Dr. Dietrich Raue, Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo.

Das Wadi es-Sebua-Projekt unter Leitung von Prof. Dr. Martina Ullmann (LMU München) und Prof. Dr. Regine Schulz (Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim) hat in enger Kooperation mit dem Ägyptischen Museum Kairo in den letzten Jahren diese religions- und kunsthistorisch äußerst bedeutsamen und raren Beispiele für gemalte Tempeldekoration der 18. Dynastie wissenschaftlich untersucht und konserviert.

Das Ägyptische Museum Kairo hat für die permanente Ausstellung der sieben großformatigen Malereien einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt, der im Rahmen des Projektes in den letzten Monaten komplett neu gestaltet wurde. Die Malereien werden hier zusammen mit einigen ausgewählten Statuen Amenophisʼ III. und der Königin Teje präsentiert. Große Schautafeln und Bilder, inkl. einer virtuellen Rekonstruktion des Kultbaus, die am Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien der Universität Bamberg erarbeitet wurde, erlauben den Besuchern die kulturhistorische Einordnung der Malereien und des Tempels.

Die Konservierung und die museale Präsentation der Wadi es-Sebua-Malereien wurden größtenteils aus Mitteln des Kulturerhalt-Programmes des Deutschen Auswärtigen Amtes finanziert.